Explore human culture!

「なぜ」を見つけて、

人間の多様な文化や歴史を楽しもう!

これはおもしろそうだと思える研究があったり…

興味が持てる何かが見つかること間違いなし!

気になる「なぜ」を見つけて“学びたい”という探求心の原点にしよう。

- 01

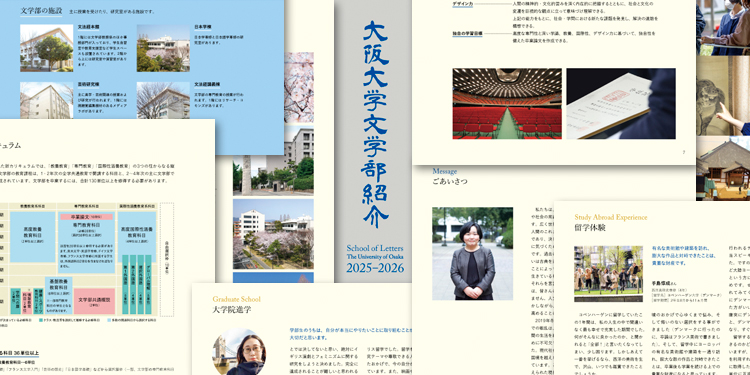

- 文学部紹介

- 02

- 在学生から見た大阪大学文学部とは

- 03

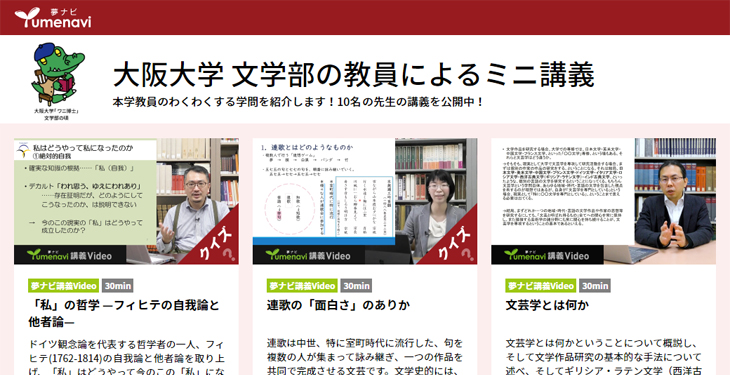

- 講義ってこんな感じ

- 04

- もっと知りたい文学部

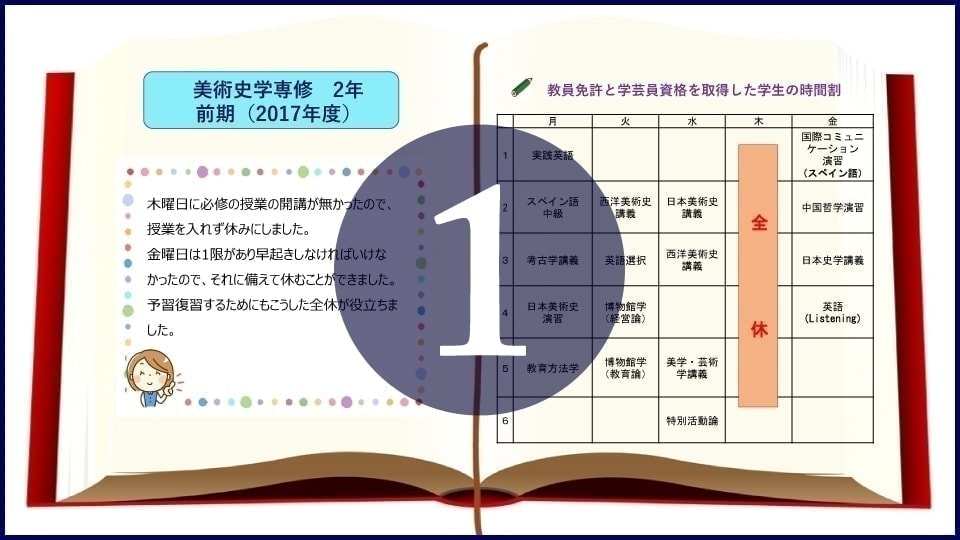

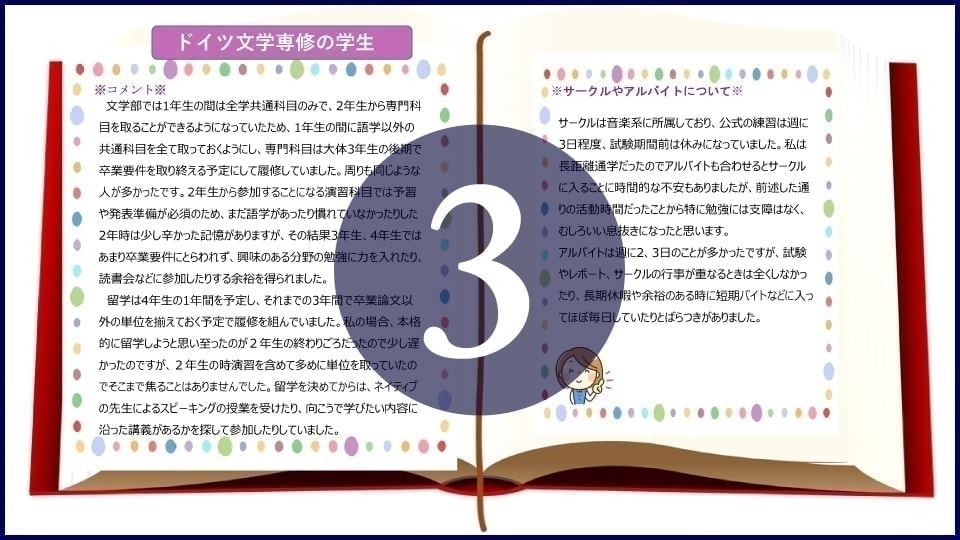

在学生の時間割

❶教職免許取得や学芸員資格を取得した学生(2017・2018年度、2回生)、❷教職免許取得や学芸員資格を取得した学生(2018・2019年度、3回生・4回生)、❸留学経験のある学生の時間割を掲載しています。自分の学びを広げる参考にしてください。

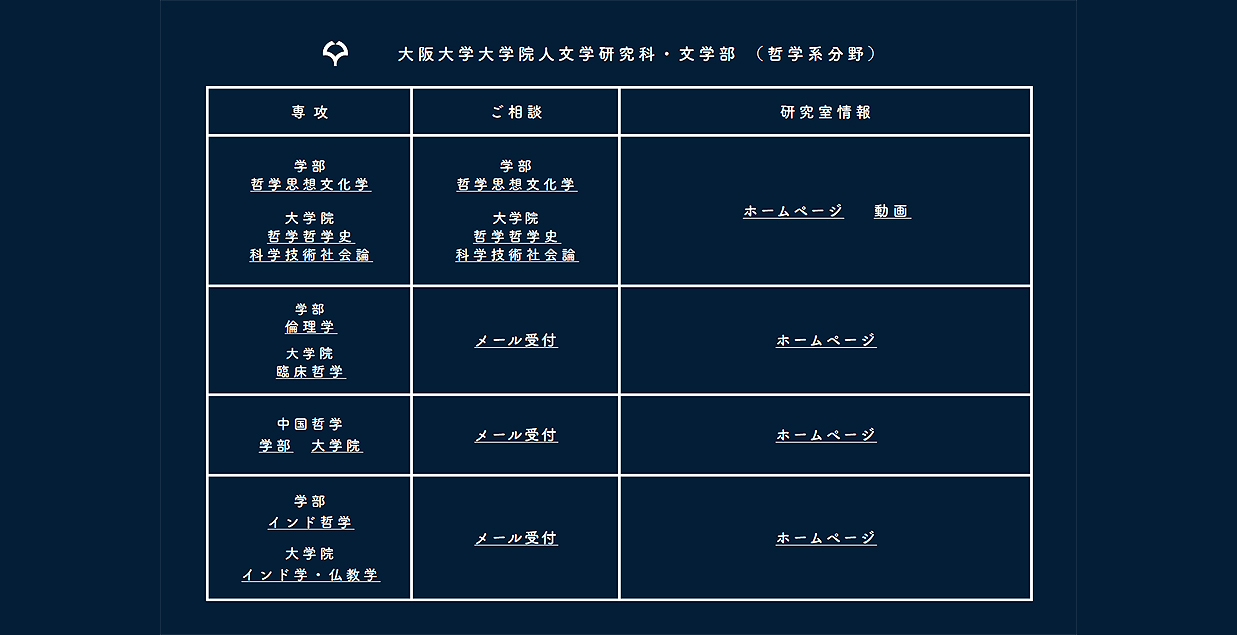

文学部20の専修!

ここが研究の楽しいポイント

枠を超えた様々な学問を行うことができます。

ひとつの発見が、次の好奇心へとつながり、

いくつもの出会いが連鎖して、新しい可能性がひらけていく。

学ぶよろこび、つながるよろこびが、ここであなたを待っています。

在学生から「文学部」ってこんなところ

文学部は、人間が作り出した「文化」について研究するところです。そこには、哲学・文学・歴史・芸術などに関する幅広い研究分野が、相互に関連しながら広がっています。これらを簡単に見渡すことはできません。このとき、自分の興味・関心(好きなこと)を持っているかが鍵になります。それを軸にして、幅広い「文化」の問題について、自ら積極的に探究することができるからです。

高校時代にしておいた方が良いこととしては、国語・外国語(英語)・社会といった科目の勉強はもちろんですが、その中で興味・関心を持てる事柄や問題を見つけておくことです。また、それらの事柄・問題について、できれば自分で調べてみる・本などを読むといった習慣を持つことです。自分が何に興味・関心を持っているのか、是非これを探しておいてください。それがあれば、文学部での勉強がより楽しいものになるでしょう。

阪大文学部の卒業生で、大学院在学中に「竜王」というタイトルを獲得したプロ棋士・糸谷哲郎八段は、阪大の魅力を聞かれた際に「いろんな哲学が学びやすいところ」だと答えています。「分析系の哲学(カント、カーナップ、クワインなど)と大陸系の哲学(ニーチェ、ハイデッガーなど)といった枠組みを超えて自由に学べた。臨床哲学の対話の授業も面白かった」と。この糸谷さんの言葉が示唆するように、約90名の教員スタッフにより、人文学を幅広く学べることこそが、阪大文学部の一番の魅力だと言えるでしょう。哲学、歴史学、文学などの伝統的な学問はもちろん、「日本学」「音楽学」「演劇学」といった他大学には余り見られない、個性的な専攻があります。また、たとえば「日本語について専門的に学びたい」と思ったときには、歴史的な変遷に関して文献を中心に考察する「国語学」と、現代社会での使用を中心に考察する「日本語学」と、それぞれの授業に出て、両方のアプローチから自分の関心を掘り下げることができる。そのような多様性こそが、阪大文学部の魅力です。

まず、大まかに文学部と外国語学部の違いを説明するのは簡単です。文学部は古今東西の人間の文化のいずれかの側面を集中的に学ぶところであり、外国語学部は世界の主要言語のうちのいずれかと関連することがらを集中的に学ぶところです。

あなたが興味をもっている「語学」について言えば、外国語学部では専攻する言語を4年間にわたって継続して学びます。これは必修であり、専攻語を変更することはできません。加えて全学共通教育機構が提供するほかの外国語科目等も履修します。後半の2年間では教員の専門に従い、専攻語にかかわる言語学、文学、歴史・政治経済等を学びます。

他方、文学部での就学においても、人間の文化を担う主たる媒体は言語ですので、どこの、どの時代の、どの文化の側面を中心的に学ぶにせよ、言語学習の占める割合はかなり高くなります。ただし、その教育は原則的に全学共通教育機構によって行われ、文学部内で開かれる言語関係の科目はあまり多くありません。専門の勉強との関係で、いつ、どれだけの言語関係の科目を履修するかは学生の自由です。

外国語学部と一部重なるように見える文学部の専修(専門的に学ぶ分野)は英米文学・英語学、フランス文学、ドイツ文学、中国文学、日本語学(現代日本語中心)、国語学(日本語史中心)、日本文学でしょうか。これらに関する限り両学部間で関係教員の個人的な専門性に根本的な差異は認めにくいかのように思いますが、カリキュラムは相当異なりますので、専攻する言語に強いこだわりがあり、プラクティカルなことをより重んじるならば外国語学部が、相互補完的な関係にある隣接諸分野の勉強を並行して行いながら,より広い視野からいずれかの言語なり文学なりを学ぶことを重んじれば文学部がそれぞれ好ましいように思います。

どこにどんな先生がいて、どんな科目を教え、また研究しているのか、そしてご自分が短期的のみならず、長期的にどんなことを学びたいのかをよく見極めて進学先を決定するのが良いと思います。より具体的には、それぞれの学部のホームページなどを参考にして下さい。また、大阪大学 研究者総覧やリサーチマップからも教員について知ることができます。

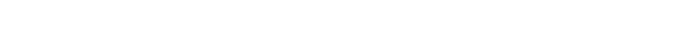

1年生で履修できるいくつかの授業で、各専修の学びに触れることができます。まず「全学共通教育科目」は、人文学系だけでなく社会科学系、自然科学系も含むさまざまな科目がありますから、まずは幅広い学問分野に触れ、自分は何に興味があるのかを考える材料にするのが良いでしょう。また、少人数でのいわゆるゼミ形式の授業もあり、そこでは、小グループでのディスカッションを通じて他人の意見を知り、自らの考えをアップデートしつつそれを分かりやすく表現するスキルや、自ら主体的に問題を提起し、解決への道筋を探る(アクティブ・ラーニング)力を養うことができます。こうした能力は、2年生以降どの専修に進んだとしても必要になるものです。専門基礎教育科目では、文学部の教員による授業を履修することもできます。また、1年生対象としては唯一の文学部専門科目である「文学部共通概説」では、同じ教員による授業が続くのではなく、毎回、異なる教員が自分の専修で学べる事を紹介するというオムニバス形式になっています。

そして、毎年1年生の7月下旬と11月初旬に研究室訪問の日があります。この日は各研究室の教員や学生が研究室に待機し、1年生の訪問を待ち受けます。このときに、興味のある研究室をいくつか訪ねてみてください。教員の研究テーマを聞いたり、自分の関心を話したり質問をすることで、自分がやりたいことが見えてくるだろうと思います。また、教員同士、教員と学生が話している様子などから、研究室の雰囲気を知るのも大切です。その後、自分の希望する研究テーマを踏まえて、第一から第三まで希望の専修を届け出ます。ただし、各専修には定員がありますので、定員を超える希望者があった場合は何らかの方法で選抜されますが、定員がそもそもかなり多く設定されていますので、定員を超えることはほとんどありません。

専修以外の授業も、授業時間が重ならなければ、自由に履修できます。数多い専修の授業をさまざまに履修できる点は阪大文学部の大きな魅力です。

変更は可能です。ただし、定員等の関係で必ずしも希望が叶うわけではありません。